こんにちは、すいかです。

賃貸アパートのベランダにて、不織布容器+黒土でコンポストをしています。

↓不織布容器デビュー時の記事はコチラ↓

試行錯誤を経て、現在、不織布容器3つをローテーションすることで、

①限られたスペースでも

②気温が低くても

③最小限の手間と労力でも

いい具合に運用できるようになってきました。

独自のローテーション方式の確立まで

当初は1つで運用しようと考えていたが…

こちらの不織布コンポスト容器は、縦に長い形なので、狭いベランダでこの形を最大限に生かすため、土と生ごみを交互にミルフィーユのように重ねて行く方法でやろうと、当初から考えていました。

さらに、こちらの不織布容器には、下の方に土を出せる窓が付いています。

ミルフィーユ式に土と生ごみを重ねていって容器が一杯になったら、底の方の分解済みの土を下の窓から出して、また新たな生ごみを投入する際に上に重ねて行くと、天地返しも不要で、良い具合に土を循環させて運用できるのではないか??と考えました。

ところが…

下の窓から土を出す作業が思いのほか難しく、当初考えていた作戦は断念せざるを得ませんでした。

下に大き目の容器を置いて土を受けようとするのですが、どんなに注意深くやっても土が盛大にこぼれてしまいました…(泣)

また、この下の窓は、マジックテープで開閉するのですが、マジックテープの着脱面の中に土が入り込んでしまい、このままだとひっつく力が弱まってしまいそうだったこともあり、当初の案はあえなく断念しました…。

不織布容器3つの導入に踏み切る

考えた末、あと2つ、不織布容器を追加して、計3つで運用していくことにしました。

この不織布容器は大容量でありながら、縦長でスリムなので、我が家の狭いベランダにもなんとか3つ置けます。

狭いベランダにこれ以上物を増やしたくないという気持ちも、もちろんありましたが、

天地返しなどする方がスペースも労力も必要であると考え、追加のコンポスト容器導入に踏み切りました。

不織布容器3つで、我が家独自のやり方を考えた

不織布容器3つでの運用の仕方なのですが、我が家なりにいろいろと考えまして、ちょっと独特なやり方ですので、順に説明していきます。

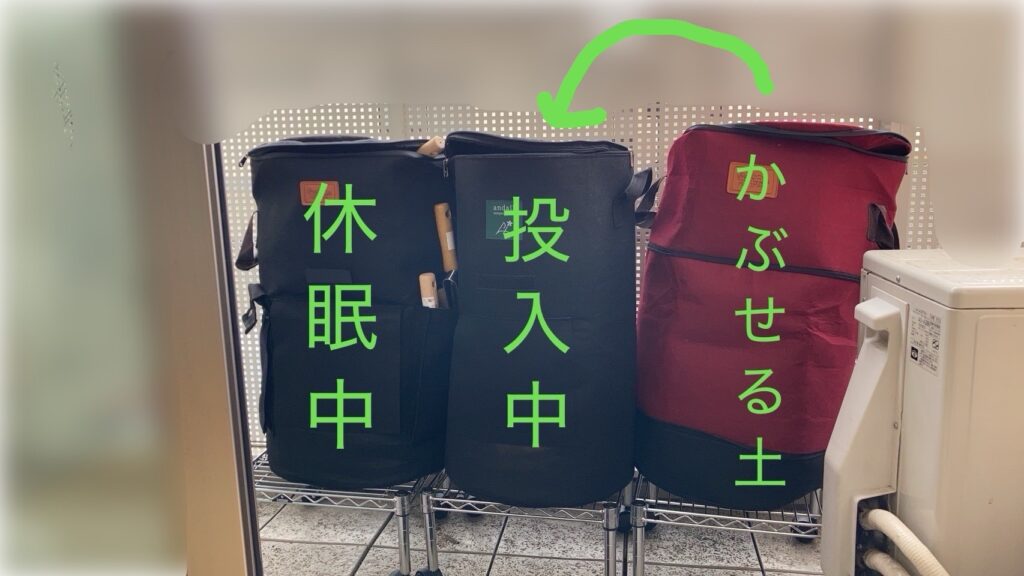

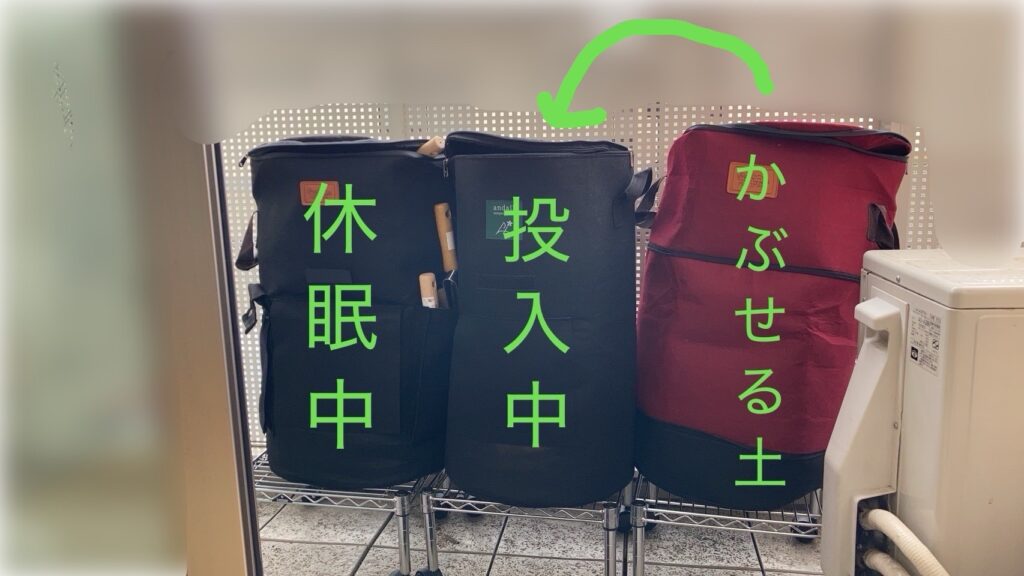

まず、3つの容器は、こんな風に 休眠中 投入中 かぶせる土 と、役割が分かれております。

休眠中の容器は、生ごみと土を満タンまで入れ終わったもので、次に使う時まで放置しておきます。

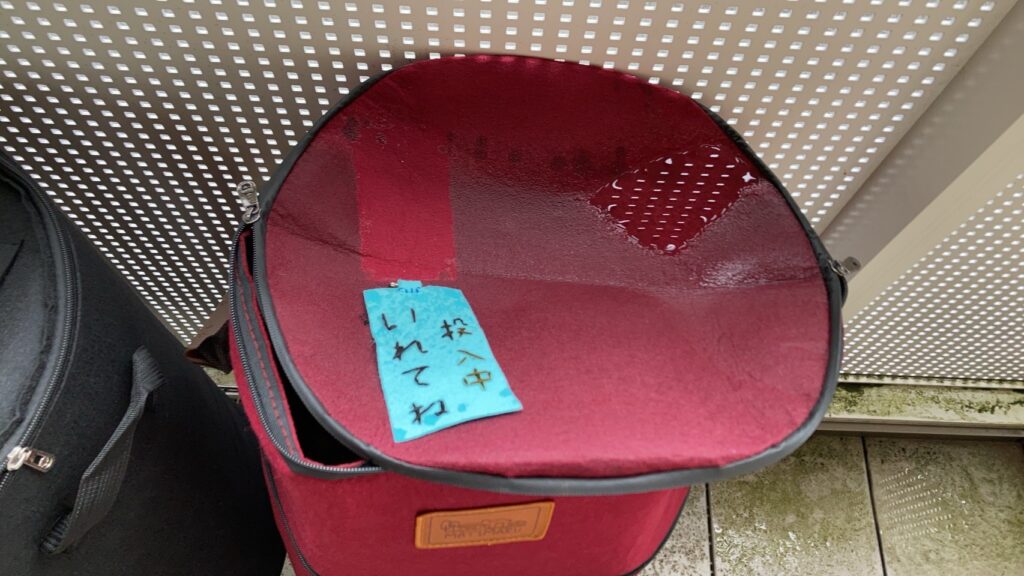

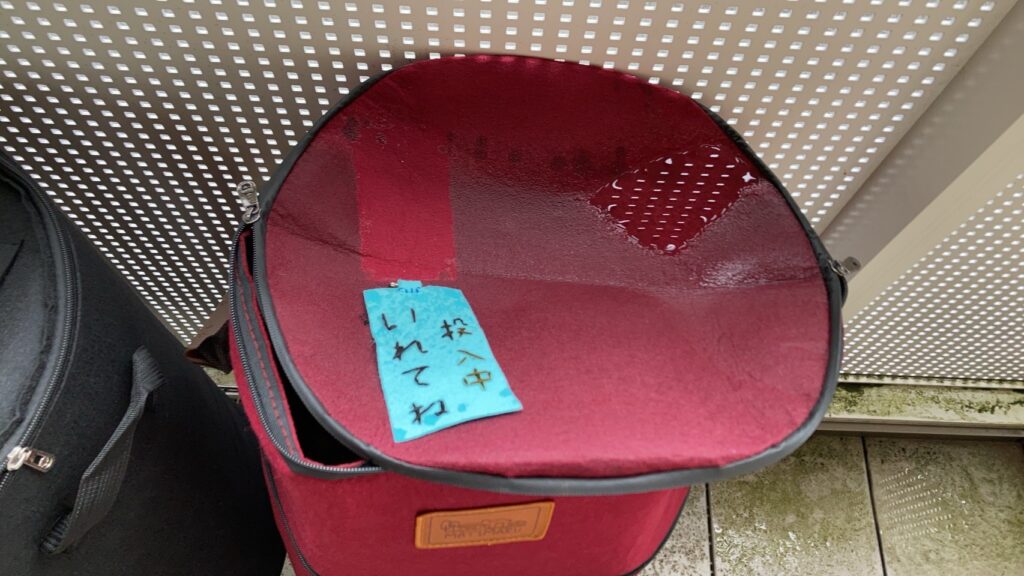

投入中 の容器には、生ごみを投入していきます。

かぶせる土の容器には、かぶせる用の土が入っています。

投入中 の容器に生ごみを入れたら、かぶせる土 の容器内の土をかぶせます。

投入中 の容器に生ごみを投入するたび、上に土を重ね、ミルフィーユのように、土と生ごみを交互に積み上げるようにしていきます。

この作業を繰り返していくと、投入中 のコンポスト容器は、いずれ満杯になり、

かぶせる土 の容器はいずれ空っぽになります。

我が家の場合、おおよそ一か月ほどで満杯になります。

そうしたら、満杯になった〝投入中〟の容器 が、次は 休眠中 になり、

空っぽになった〝かぶせる土〟の容器が、次は 投入中 の容器になり、その容器に新たな生ごみを投入していきます。

〝休眠中〟 だった容器内に入っていた土を、次は かぶせる土 として使います。

このサイクルをずっと繰り返すのです。

ちょっとややこしいかもしれませんが、お判りいただけるでしょうか(^^;

空っぽになった容器に、また新たに生ごみを重ねていって、満杯になるまでの約一か月の間に、

休眠中のコンポストの分解が進み、またかぶせる土として使えるようになるというわけです。

独自のスタイルで、我が家的には大成功

この方法で一冬越しましたが、大寒波&大雪の時期(10日間程度)以外は、コンポストは休みなく機能してくれていました!!

参考までに、私の住む地域の今冬の気温ですが、

12月…最高気温10度前後、最低気温3度前後(雨はよく降るが雪は降らない)

1~2月…最高気温5度前後、最低気温0度前後(雪も何度か降る)

といったところでした。

なお、日本海側で、冬でも湿度が高いです。

なお、我が家のベランダはあまざらしなので、雨天時、コンポストはびしょぬれになります。

因みに、こんな感じでずぶぬれになります。

数日間雨が続いても、そのまま放置しています。

いつかは乾きますから…!!(笑)

水分を足すことは一切していませんが、

生ごみに含まれる水分と雨水で、コンポスト内も、冬中しっとりとしていました。

このような環境ですが、我が家のコンポストは、一か月経つとほとんど分解され、ほぼ茶色の土になっておりました。

サクサクとほぐすように軽く混ぜてやると、またかぶせる土として使うことが出来ました。

不織布容器3つ ローテーションのメリット

我が家にとって、このやり方には多くのメリットがありました。

ズボラでもいい

写真を見ていただいたら判るように、私は生ごみを細かくすることなく、大きいままドカーッと放り込んでいるだけです(^^;

というか、どれだけ手間なしでいけるのか実験するつもりで、あえて生ごみはでかいまま、特に何の工夫もせずに放り込んで、ほぼ混ぜもせずに、放置していたのでした…笑

しかしながら、このデカさ、量の多さでも、一か月放置すると、ほぼ土!!

しかも、私はこの冬、分解を促進させるための工夫を、ほぼ全くしていないのです。

よくある分解促進のための工夫、例えば米ぬかを入れるとか、生ごみを細かくするとか、カロリーの高いものを入れてみるとかいったことは、一切やっておりません。

強いて言えば、調理の時に出た野菜くずを冷凍保管しているくらいです。

但し、我が家のベランダは南向きで、日当たりがとてもいいです。

とはいえ、日本海側なので、冬場はお日様が顔を出すことは少ないです。

調理中に出た野菜くずは、大きくゴロゴロした状態のまま冷凍庫で保管。

コンポストに投入する際は、凍ったまま放り込んで、

土をかぶせて、生ごみが見えないように完全に覆いつくす。

その後は、混ぜることはなく、かぶせる土として使用するときまで、約一か月、完全にほったらかしです。

本当にラクチンです♪

季節・気温に左右されにくい

先程も申し上げたように、真冬でも、分解の遅さにやきもきすることなく、じゃんじゃん生ごみを放り込めるので、

とってもストレスフリーです。

限られたスペースでも、気温の低さや、分解速度の遅さを気にすることなく、生ごみを投入し続けることは可能だということわかりました!!

「狭いからムリ…」

「寒いからムリ…」

と諦めている方の参考になれば幸いです。

但し、先ほども述べたように、大寒波&大雪(最高気温が0度前後)の10日間は流石に投入はお休みしていました…

とはいえ、狭いベランダで、一冬に10日間ほどしか投入をお休みしなくて済んだって凄くないですか??

天地返しをしなくて済む

このサイクルを繰り返すことにより、底の方の土と上の方の土が少しずつ入れ替わっていくため、天地返しの手間が不要です!

プラケースのコンポストをしていた頃、どうしても底の方に水分が溜まりがちで、コンポストを良きコンディションに保つには、定期的に天地返しが必要でした。

しかし、やはり面倒くさいのです(^^;

繰り返しますが、我が家のベランダは狭いうえにあまざらしなので、狭いスペースに土を広げるのも大変ですし、数日間絶対に雨の降らない日を選ぶのも困難でした。

私の住んでいる地域は雨の非常に多いところなのでなおさら…(^^;

通気性の良い不織布容器でローテーションすることにより、天地返しの手間からも解放されました(^^)

虫をあまり見なくて済む(…かも?(^^;)

土を掘り返さず、上にどんどん生ごみと土を積み上げていくので、生ごみが表面に出にくいです。

その為、虫も寄って来にくいはず…、と考えています。

また、一度投入してしまえば、あとは一か月以上放置しておくだけなので、万が一内部で虫が発生しても、放置している間に成虫となって飛び立ってしまう可能性が高いです。

掘り返さないので、内部に幼虫がいたとしても、あんまり見なくて済むはず…(おそらく…笑)

実は昨年の6~7月、プラケースのコンポストで、アメリカミズアブの幼虫を大量発生させてしまったのですが、

一か月放置したら、成虫になって飛んでいったのです。

その経験を踏まえて、万が一虫が湧いても、一か月放置している間に虫たちはいなくなるのではないか?と予想しているのですが…(^^;

今のやり方にしたのが9月のはじめ。

まだ暑かったですが、虫はわきませんでした。

因みにファスナーは、常に少し開けています。

その方が虫が逃げていってくれるみたいです。

プラケースの頃、「虫の侵入を許すまじ…!!」と、しっかりと蓋を閉めていたのですが、投入のために蓋を開けた一瞬のうちに虫は入り込んでくるので(ヤツらの素早さ、なめたらあかん)、

きっちりと蓋をしてしまうと、虫がずっとコンポスト内にとどまり、内部で繁殖を繰り返すことにもつながるのかも…??という気がしています。

とはいえ、今のやり方にしてから、春~真夏の時期はまだ未経験なので、なんともわかりません(^^;

これから、初めての春~真夏を経験してみてどうなるか、またこちらのコラムで報告させてください♪

コンポストに詳しくない家族にも、手伝ってもらいやすい

「投入中の容器に生ごみを入れ、かぶせる土で覆う」

いついかなる時も、このやり方でいいので、コンポストのことをよくわかっていない家族にも、手伝ってもらいやすいです。

以前は、コンポスト内の様子がどうなっているか見極めて、臨機応変に対応する必要がありました。

例えば、未分解のものが多そうだったり、水分が多そうなら、投入を控えたり…

逆に、水分が少ない時は、水分の多そうなものを入れるようにしたり…

底に水分が溜まっているな~と感じたら、天地返しをしたり…

しかし、今のやり方にしてからは、細かいことを気にせずに、「とりあえず生ごみを放り込んで、土をかぶせる」だけでいいので、あれこれ悩まなくてもよくなりました!!

ですので、私と子供が帰省して、夫だけが家にいる時などでも、コンポストを任せることが容易になりました。

シンプルなやり方なので、今後子供にお手伝いとしてやってもらうのもいいなぁと思っています。

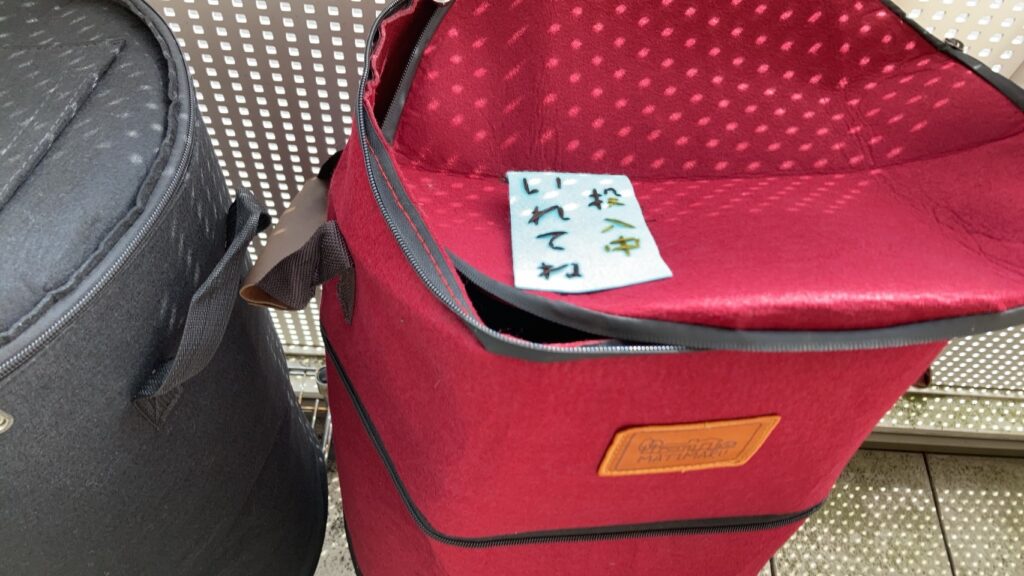

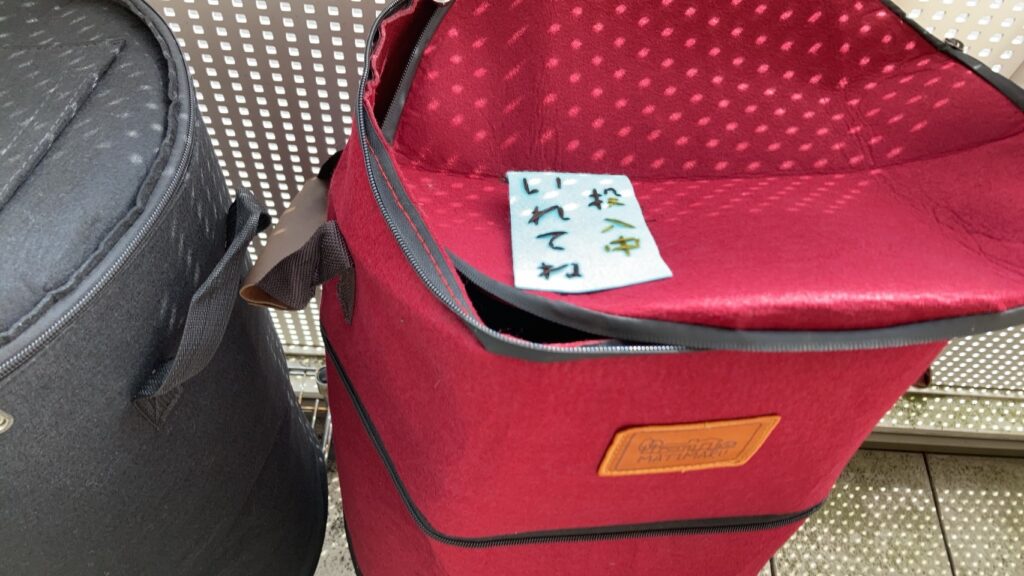

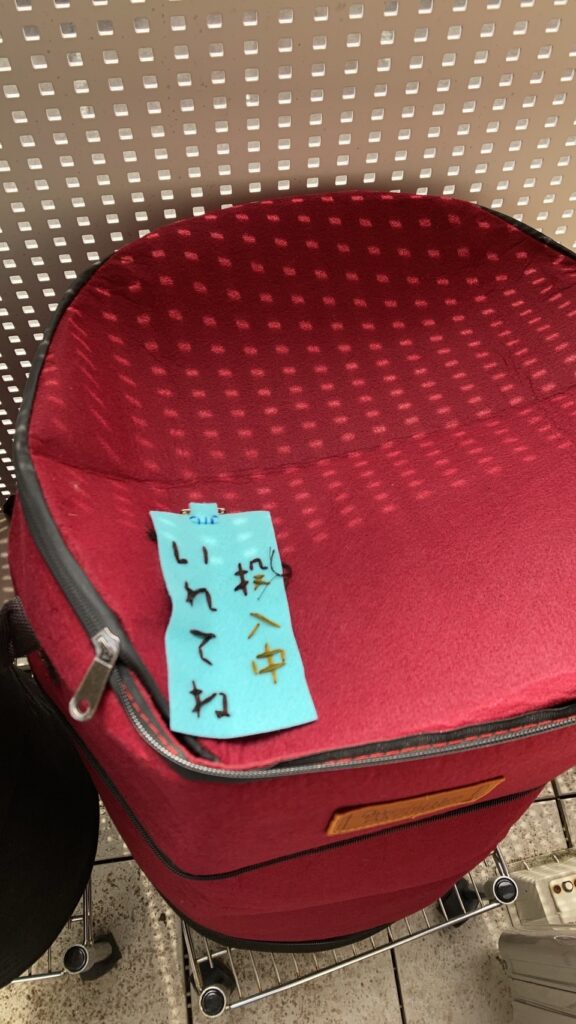

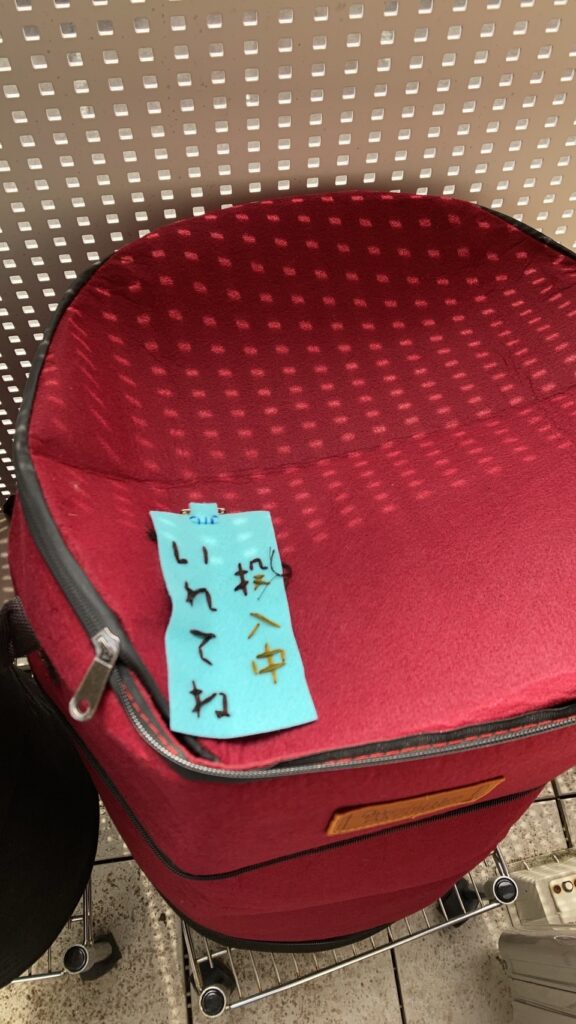

また、こんな風に札をつけて、どれがどの役割の容器かわかるようにすると、なお、お手伝いしてもらいやすくなります。

これでお手伝いを頼むときも、私に何かあった時も安心です♪

3つ置ける最低限の広さは…

ところで、気になるのはスペースではないでしょうか。

不織布容器3つも置くには、最低どのくらいのスペースがあればいいのか??

汚い我が家のベランダの写真で恐縮ですが、参考までに載せておきます。

この通り、物が置ける部分は、幅約160㎝、奥行約70㎝です。

不織布容器は全て容量57リットルのもので、直径約35㎝、置いているステンレスの台も、一辺35㎝です。

移動させる際は、ぎりぎりすれ違うことができます。

因みに、重くてもキャスター付きなので移動がラクです。

3種類の容器、使用感の違い

なお、使用感の違いを検証するため、あえて全部違う種類の不織布容器にしてみました☆

写真左端と右端がMATIMARUのもの、中央がANDALLのものです。

容量は全て57リットルで、土の入る量は3つとも大差ないのですが、

MATIMARUはやや太め、ANDALLはややスリムに感じます。

気になる分解の速度や通気性、生地の厚みや丈夫さは、今のところほとんど違いを感じません。

また、黒と赤の色による分解の違いも全く感じません。

購入する際のご参考になれば♪

最後に

いかがでしたか?

この方式にして、我が家はこの冬、(100%とはいかないまでも)95%を超える生ごみをコンポストで処理することができて、とても嬉しかったです♪

また、以前は天候や気温を常に気にしなければいけなかったり、コンポストの調子に合わせて食べたいものを諦めたりしていましたが、現在は、コンポストのことをあれやこれや気にすることなく、快適に生活できております。

計ったわけではありませんが、現在、コンポストにかける時間は、一週間に10~15分といったところでしょうか。

普段は、(いい意味で)コンポストのことをすっかり忘れて生活しています♪

「狭いから…」

「めんどくさいから…」

「忙しいから…」

「集合住宅だから…」

「転勤族だから…」

そんな理由でコンポストを諦めている方の参考になれば幸いです。

最後までお付き合いいただき誠にありがとうございます

この記事を書いたのは すいか でした☆

コメント

コメント一覧 (3件)

興味深く拝見しました。

コンポストを始めてみるにあたってMATIMARUかANDALLか購入を検討中です。

上部の小窓がファスナーかマジックテープかの違いがありますが、使い勝手的にいかがでしょうか?

マジックテープだと汚れが溜まるなどありますか?(MATIMARUの方は本体を転がして中を混ぜるというt買い方が書いてありますが、そうするとマジックテープでは難しそうですね)

ご質問ありがとうございます。ライターのすいかです。

気を付けていても、やっぱりマジックテープにはどうしても土がついてしまいます。

上部の小窓ですが、ぶっちゃけ私はあまり使っていないのですが、もし転がしたりするなら、マジックテープはやめた方がいい気がします!

実は、アンダルの方だけですが、1年ほど使用し、下部のマジックテープの隙間から土が外に漏れてしまうようになったため、ガムテープで塞ぎました。

マティマルは今のところ漏れてはきませんが、やはりマジックテープの耐久性はそんなに長くはないような気がします。

漏れなどが心配、また転がしたり振ったりして使うおつもりであれば、マジックテープじゃない方がいいと思います。

ただ、ファスナーも、使っているうちにだんだん硬くなってきて、開け閉めはしづらくなってきます。

そのため私は、基本、メインの蓋(ファスナー)をずっと開けっ放しで使用しています。

ご参考になれば幸いです。

すいかさま、

早速の返信ありがとうございます!

実際に使われている(しかも両方を)方のご意見、とても参考になります。

土とマジックテープというのはあまり相性は良くなさそうですよね。。

(確かにファスナーも、、)

まずはあまり深く考えず、初めてみてから考えていこうと思います。

参考になる投稿と返信、ありがとうございました!